Les gangs de bikers constituent un phénomène social unique, évoluant en marge de la société conventionnelle tout en y maintenant des liens stratégiques. Ces groupes, reconnaissables à leurs emblèmes distinctifs et à leur passion commune pour les deux-roues, ont développé au fil des décennies un fonctionnement autonome. Ils possèdent leurs propres codes, rituels et systèmes de justice interne. Bien loin du simple club de passionnés de moto, ces organisations structurées exercent une influence considérable dans certains secteurs d’activité et territoires. Leur présence internationale, discrète mais efficace, témoigne d’une capacité d’adaptation et d’organisation, qui mérite d’être analysée au-delà des clichés habituels.

Sommaire

Origines et évolution d’un phénomène unique

L’histoire des gangs de bikers est intimement liée aux bouleversements sociaux et politiques du XXe siècle. Ces organisations, dont les racines plongent dans l’Amérique d’après-guerre, se sont progressivement transformées et internationalisées pour devenir des structures complexes présentes sur plusieurs continents. Comprendre leur genèse et leur évolution permet de mieux saisir la nature profonde de ces fraternités motorisées et leur fonctionnement contemporain.

De la fraternité militaire à la route : la genèse des gangs de bikers

C’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que le phénomène des gangs de bikers prend véritablement son essor. Pourtant, les premières structures apparaissent dès les années 1930, de manière encore embryonnaire. L’élément déclencheur fut le retour massif des vétérans américains, principalement des aviateurs ayant combattu sur les fronts européen et asiatique. Ces hommes, marqués par l’expérience du combat, cherchaient à retrouver l’adrénaline, la camaraderie et la structure qu’ils avaient connues pendant la guerre.

La transition de la fraternité militaire à la fraternité routière s’opère naturellement. Ces vétérans, habitués à une organisation hiérarchique stricte, reproduisent ce modèle dans leurs nouveaux groupes. Ils adoptent la moto, particulièrement les modèles américains, comme symbole de liberté et d’indépendance. Ces premiers groupes se distinguent rapidement par leurs comportements provocateurs et leur rejet des conventions sociales. Leur apparence, leurs rassemblements bruyants et leur consommation ostensible d’alcool choquent l’Amérique puritaine des années 1950.

Ce phénomène s’étend progressivement dans les années 1960-70, avec l’arrivée d’une nouvelle génération qui fuit le conformisme et l’autorité. Le mouvement prend alors une autre dimension, intégrant des éléments contre-culturels tout en conservant sa structure militarisée d’origine. Des groupes émergent sur les côtes Est et Ouest américaines, avant de s’implanter dans d’autres régions du pays.

La médiatisation joue un rôle crucial dans l’expansion du phénomène. Des films comme « The Wild One » (1953) avec Marlon Brando ou plus tard « Easy Rider » (1969) contribuent à façonner l’image romantique du biker rebelle. Cette mythologie attire de nouveaux membres, fascinés par l’idéal de liberté et de fraternité véhiculé par ces groupes. Paradoxalement, cette même médiatisation attire l’attention des autorités, marquant le début d’une surveillance accrue.

Un mode de vie à part : codes, hiérarchie et rituels

Les gangs de bikers ne sont pas de simples associations de passionnés de moto. Ils constituent des microsociétés avec leurs propres règles, souvent plus contraignantes que celles de la société conventionnelle. La structure de ces organisations reflète leur origine militaire, avec une hiérarchie clairement établie et respectée.

Au sommet se trouve généralement un président, secondé par un vice-président. Viennent ensuite le secrétaire-trésorier, chargé des aspects administratifs et financiers, et le sergent d’armes, garant de la discipline interne. Le capitaine de route organise les déplacements collectifs. Cette structure dirigeante supervise les membres à part entière, reconnaissables à leurs « couleurs » complètes (veste avec emblèmes officiels).

L’intégration à un gang de bikers suit un processus rigoureux et codifié. Le candidat commence généralement comme « hangaround » (personne gravitant autour du groupe), puis devient « prospect » (aspirant) pour une période probatoire pouvant durer plusieurs années. Durant cette phase, il doit prouver sa loyauté et son utilité au groupe par diverses tâches et missions. Seuls ceux qui démontrent un engagement total reçoivent finalement leurs « couleurs » complètes.

Les rituels occupent une place centrale dans la vie des gangs de bikers. Les cérémonies d’intronisation, les réunions hebdomadaires, les « runs » (sorties collectives) et les rassemblements annuels rythment l’existence du groupe. Ces événements renforcent la cohésion et l’identité collective. Le respect des traditions est primordial, et les manquements sont sévèrement sanctionnés.

Les « couleurs », patchés sur leur kutte representent les emblèmes du gang, ce gilet en cuir n’est pas un simple vêtement : c’est un symbole d’appartenance sacrée. Chaque insigne a une signification précise : le nom du gang, sa localisation, le statut du membre et parfois des badges indiquant certaines actions ou accomplissements. Ces emblèmes ne peuvent être portés que par les membres officiels et sont protégés avec une extrême vigilance.

Le langage constitue un autre élément distinctif. Les gangs de bikers ont développé leur propre vocabulaire, incompréhensible pour les non-initiés. Cette terminologie spécifique renforce le sentiment d’appartenance tout en maintenant une forme de secret vis-à-vis du monde extérieur.

Une organisation autonome et influente

Justice interne et discipline : comment les gangs régulent leurs membres

Au sein des gangs de bikers, la justice ne relève pas des tribunaux ordinaires mais d’un système parallèle rigoureux et souvent implacable. La discipline interne est l’un des piliers fondamentaux qui garantit la cohésion et la pérennité de ces organisations. Chaque infraction au code de conduite est soumise à l’appréciation des dirigeants, qui déterminent la sanction appropriée.

Les transgressions mineures peuvent entraîner des amendes, des tâches supplémentaires ou des humiliations publiques lors des réunions. Pour les infractions plus graves, comme la déloyauté ou la collaboration avec les forces de l’ordre, les sanctions deviennent beaucoup plus sévères. L’exclusion, accompagnée du retrait forcé des « couleurs », représente déjà une punition considérable. Ce bannissement s’accompagne généralement d’un ostracisme total et peut parfois se traduire par des violences physiques.

Ce système judiciaire parallèle repose sur des règles non écrites mais parfaitement connues de tous les membres. La règle de l’omerta, ou loi du silence, figure parmi les plus importantes. Aucune information sur les activités internes ne doit filtrer vers l’extérieur, particulièrement vers les forces de l’ordre. Cette obligation de confidentialité absolue distingue fondamentalement les gangs de bikers des simples clubs de passionnés de moto.

Les décisions disciplinaires sont généralement prises lors de réunions fermées appelées « church » (église). Ces assemblées, réservées aux membres à part entière, constituent le tribunal interne du gang. Les votes s’y déroulent selon des procédures précises, souvent à l’unanimité pour les questions les plus importantes. Cette exigence d’unanimité renforce la légitimité des décisions et prévient les divisions internes.

La loyauté envers le gang prime sur toute autre considération, y compris familiale ou professionnelle. Cette hiérarchisation des priorités explique la solidité des liens qui unissent les membres et la résilience de ces organisations face aux pressions extérieures.

Territoires et alliances : la carte des gangs de bikers à travers le monde

L’expansion géographique des gangs de bikers témoigne de leur capacité d’adaptation et d’organisation. Initialement concentrés aux États-Unis, ces groupes se sont progressivement implantés sur tous les continents en suivant des stratégies d’expansion méthodiques.

En Amérique du Nord, berceau historique du phénomène, la présence des gangs de bikers est particulièrement dense. Chaque région majeure compte plusieurs groupes qui se partagent le territoire selon des frontières invisibles mais strictement respectées. Le Canada, notamment la province du Québec, constitue également un territoire fortement investi par ces organisations.

L’Europe a connu une implantation progressive à partir des années 1960-70. Les pays scandinaves, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique figurent parmi les zones les plus touchées par le phénomène. La « grande guerre nordique des bikers » qui a secoué les pays scandinaves entre 1994 et 1997 illustre l’intensité des rivalités territoriales qui peuvent surgir lors de l’expansion de ces groupes. Cette guerre, marquée par des fusillades et l’utilisation d’armes lourdes, a causé une douzaine de morts avant qu’une trêve ne soit négociée.

En France, le phénomène est apparu dans les années 1970 et s’est structuré vers la fin de cette décennie. Le premier chapitre français officiel a été créé en 1981 à Paris, suivi d’une expansion progressive dans d’autres régions. Aujourd’hui, des gangs de bikers sont présents dans presque toutes les régions françaises, avec une concentration particulière dans le Sud et l’Est du pays.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande constituent également des bastions importants, avec des gangs locaux puissants qui coexistent parfois difficilement avec les franchises internationales. L’Asie du Sud-Est, notamment la Thaïlande, les Philippines et l’Indonésie, a connu une implantation plus récente mais significative.

Cette expansion mondiale ne s’est pas faite sans heurts. Des conflits territoriaux éclatent régulièrement entre gangs rivaux, particulièrement lors de l’arrivée d’un nouveau groupe sur un territoire déjà « occupé ». Ces tensions peuvent déboucher sur des violences, mais aussi sur des alliances stratégiques ou des accords de non-agression.

Le concept de « patch over » illustre parfaitement les dynamiques d’expansion de ces organisations. Cette pratique consiste pour un gang à absorber un groupe local préexistant, dont les membres abandonnent leurs anciens emblèmes pour adopter ceux du gang dominant. Ce processus permet une expansion rapide et l’acquisition immédiate d’infrastructures et de réseaux locaux.

Les territoires ne sont pas uniquement géographiques mais aussi économiques. Certains gangs se spécialisent dans des secteurs d’activité spécifiques où ils exercent une influence considérable : sécurité des établissements nocturnes, commerce de motos et accessoires, organisation d’événements… Cette diversification territoriale et économique constitue l’une des forces majeures des gangs de bikers contemporains.

L’ombre du crime organisé

Un business tentaculaire : entre trafic et blanchiment

Derrière l’image de fraternités motorisées se cache souvent une réalité économique complexe. Les gangs de bikers ont développé au fil des décennies de véritables empires financiers, mêlant activités légales et illégales dans un système économique parallèle particulièrement sophistiqué.

Le commerce de stupéfiants figure parmi les sources de revenus les plus lucratives pour certains gangs. La production, l’importation et la distribution de substances psychoactives s’appuient sur des réseaux internationaux parfaitement rodés. Dans les années 1960, les psychédéliques constituaient le marché principal, avant que d’autres substances ne prennent le relais. L’organisation territoriale des gangs facilite le contrôle des zones de distribution, notamment dans les pays scandinaves où ils dominent largement ce secteur malgré l’apparition de gangs issus de l’immigration.

Le marché des armes représente un autre domaine d’activité privilégié. Le vol d’armements militaires, leur modification et leur revente s’intègrent dans l’économie de certains gangs, particulièrement dans les régions où les conflits armés ont laissé des stocks disponibles. Les connexions internationales permettent ensuite l’acheminement de ces armes vers d’autres marchés plus lucratifs.

L’intimidation et la protection constituent une source de revenus plus traditionnelle. En Espagne, notamment aux Baléares, certains gangs dominent le racket des établissements de nuit, imposant leurs services de sécurité tout en contrôlant parallèlement des activités de revente de stupéfiants et de proxénétisme. Cette mainmise sur le secteur de la vie nocturne s’observe également dans d’autres régions touristiques européennes.

L’exploitation de la prostitution, légale ou illégale selon les pays, fait également partie des activités lucratives de certains gangs. En Allemagne, où la prostitution est légalisée, des gangs de bikers sont très présents dans ce secteur, au point de disposer d’emblèmes spécifiques pour leurs membres impliqués dans cette activité.

Face à ces revenus illicites considérables, les gangs ont développé des techniques sophistiquées de blanchiment d’argent. L’investissement immobilier constitue un vecteur privilégié, particulièrement dans les zones touristiques où les fluctuations de prix permettent de justifier plus facilement des plus-values importantes. Les commerces liés à la moto (concessions, ateliers de réparation, magasins d’accessoires) servent également de façades légitimes tout en renforçant l’ancrage du gang dans l’univers motorisé.

Les bars, restaurants et établissements de nuit représentent d’autres canaux de blanchiment efficaces, où les flux de trésorerie importants et difficilement vérifiables permettent d’injecter des fonds d’origine douteuse. Plus récemment, certains groupes se sont tournés vers des activités plus sophistiquées comme les cryptomonnaies, les plateformes de paris en ligne ou les investissements dans des startup, profitant de la digitalisation de l’économie pour diversifier leurs méthodes de blanchiment.

Relations avec le crime organisé et autres réseaux clandestins

Les gangs de bikers entretiennent des relations complexes avec d’autres organisations criminelles, oscillant entre collaboration stratégique et rivalité territoriale. Ces interactions ont évolué au fil du temps, reflétant les transformations du paysage criminel mondial.

Dans les ports belges et néerlandais, l’implication de certains gangs aux côtés d’autres organisations criminelles dans la gestion de l’importation et de la sortie des cargaisons de cocaïne illustre ces collaborations stratégiques. Ces partenariats ponctuels permettent de mutualiser les ressources et les compétences tout en partageant les risques. La structure paramilitaire des gangs de bikers, leur discipline interne et leur capacité d’intimidation en font des partenaires prisés pour certaines opérations à haut risque.

En Allemagne, la composante turque des bikers criminalisés a pris une importance croissante dans la première moitié des années 2010, créant une fracture interne entre les « traditionalistes » et la « nouvelle génération ». Cette évolution reflète les transformations démographiques et sociales du pays tout en illustrant la capacité d’adaptation des gangs. Après des violences internes, un compromis aurait été trouvé lors d’une réunion internationale au Luxembourg, démontrant l’existence de mécanismes de résolution des conflits à l’échelle transnationale.

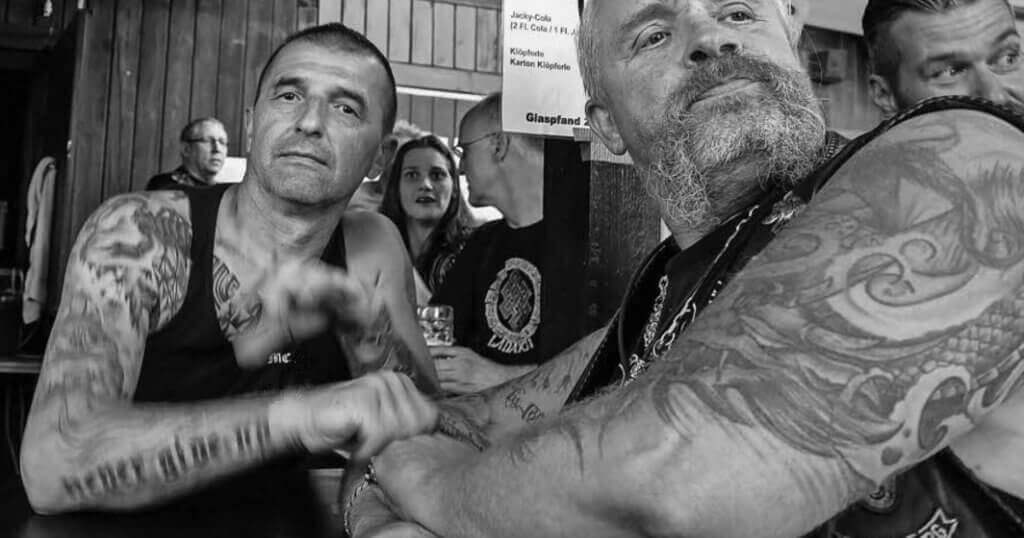

Les zones grises entre activisme politique et criminalité organisée méritent également attention. Certains gangs recrutent dans les milieux extrémistes, qu’ils soient d’ultra-droite ou d’ultra-gauche. Cette porosité crée parfois des connexions surprenantes avec des mouvements politiques radicaux, brouillant les frontières entre criminalité et militantisme. Ces liens restent toutefois généralement opportunistes plutôt qu’idéologiques, l’objectif principal demeurant le profit et la puissance plutôt que la promotion d’une cause politique.

La relation avec le terrorisme international soulève également des questions. Si des connexions directes restent exceptionnelles, des convergences d’intérêts peuvent apparaître, notamment dans le domaine du trafic d’armes ou de faux documents. Les réseaux logistiques développés par les gangs peuvent occasionnellement servir d’autres finalités que leurs objectifs traditionnels.

Dans le cyberespace, de nouvelles formes de collaboration émergent. L’expertise technique de certains groupes de hackers peut compléter les capacités d’action physique des gangs, créant des synergies particulièrement redoutables. Le développement de marchés illicites sur le darknet facilite également ces rapprochements entre différentes sphères criminelles, chacune apportant ses compétences spécifiques à l’écosystème délictuel.

Malgré ces collaborations, les gangs de bikers conservent généralement une identité forte et une autonomie opérationnelle. Contrairement à d’autres organisations criminelles structurées sur une base ethnique ou familiale, ils privilégient une approche fondée sur des intérêts communs et une culture partagée plutôt que sur des liens de sang ou d’origine.

Face aux autorités : une guerre silencieuse

Stratégies d’infiltration et de neutralisation par les forces de l’ordre

Face à la montée en puissance des gangs de bikers, les autorités ont progressivement élaboré des stratégies spécifiques pour contrer leur influence. Ces approches varient considérablement selon les pays, reflétant des cadres juridiques et des priorités sécuritaires différents.

Les méthodes d’infiltration constituent le premier pilier de cette lutte. Des agents sous couverture sont formés pour intégrer les cercles périphériques des gangs, un processus long et risqué qui peut prendre plusieurs années. Ces opérations d’infiltration se heurtent à la méfiance naturelle des membres et aux épreuves imposées aux nouveaux venus. La moindre erreur peut s’avérer fatale pour l’agent infiltré. Malgré ces difficultés, plusieurs opérations d’envergure ont permis de recueillir des renseignements précieux sur le fonctionnement interne des gangs et leurs activités illicites.

La surveillance électronique représente un autre outil majeur dans l’arsenal des forces de l’ordre. Écoutes téléphoniques, dispositifs de géolocalisation et, plus récemment, monitoring des communications cryptées permettent de suivre les activités des gangs sans les risques liés à l’infiltration humaine. L’opération « Shield » menée en 2021, qui a permis l’accès aux conversations sur l’application cryptée AN0M, illustre l’efficacité potentielle de ces approches technologiques.

L’aspect juridique constitue un volet fondamental de la stratégie anti-gangs. Certains pays ont adopté des législations spécifiques facilitant les poursuites contre ces organisations. Aux Pays-Bas, des interdictions, prononcées par des tribunaux locaux et confirmées par la Cour suprême, visent directement certains gangs. Toutefois, la Cour a censuré, au nom du droit à la liberté d’expression, les interdictions de porter des emblèmes qui avaient été émises dans certaines villes. Ce subtil équilibre entre sécurité publique et libertés fondamentales caractérise l’approche juridique dans les démocraties européennes.

Les stratégies administratives et fiscales s’avèrent parfois plus efficaces que les poursuites pénales directes. Le harcèlement administratif (contrôles répétés des établissements liés aux gangs, vérifications fiscales approfondies, application stricte des règlements sanitaires et de sécurité) peut sérieusement entraver leurs activités quotidiennes. En Allemagne, certains Länder ont décidé d’interdire purement et simplement certains gangs et de fermer leurs locaux, voire de les saisir, tout en interdisant le port des emblèmes. Pour contourner ces mesures, certains chapitres décident de s’autodissoudre avant de s’installer dans un Land voisin, illustrant la capacité d’adaptation des gangs face aux pressions légales.

La coopération internationale s’est considérablement renforcée ces dernières décennies. Des structures comme Europol et Interpol facilitent l’échange d’informations et la coordination des opérations transfrontalières. Le projet « Highsider » en Belgique, unité spécifique de la police judiciaire fédérale chargée du suivi quasi quotidien des clubs, démontre l’attention croissante portée à ce phénomène. Cette coopération reflète la prise de conscience que les gangs de bikers constituent désormais un problème transnational nécessitant une réponse coordonnée.

Le biker criminel contre le biker rebelle : perception et réalité

La perception publique des gangs de bikers oscille entre fascination et répulsion, alimentée par des représentations médiatiques souvent caricaturales. Cette ambivalence complique la tâche des autorités et brouille la frontière entre bikers criminels et simples passionnés de moto.

L’image romantique du biker rebelle, popularisée par le cinéma et la littérature, contribue à une forme de glorification qui sert indirectement les intérêts des gangs. Cette représentation positive, associant les motards à des valeurs de liberté et d’indépendance, crée un écran de fumée derrière lequel les activités criminelles peuvent prospérer. Des films comme « Easy Rider » ont durablement façonné cette perception idéalisée, occultant la réalité plus complexe et souvent plus sombre de certains gangs.

La distinction entre clubs de motards légitimes et gangs criminalisés constitue un défi majeur. Les forces de l’ordre doivent naviguer dans un univers où les apparences sont trompeuses et où les signes extérieurs d’appartenance peuvent être délibérément ambigus. Cette difficulté à distinguer les groupes légitimes des organisations criminelles a parfois conduit à des erreurs d’appréciation préjudiciables, tant pour les autorités que pour les motards innocents stigmatisés à tort.

Les stratégies de communication des gangs eux-mêmes contribuent à cette confusion. Certains groupes investissent dans des actions caritatives médiatisées, organisent des événements publics familiaux ou soutiennent des causes populaires. Ces initiatives de relations publiques visent à construire une image respectable tout en facilitant l’insertion sociale des membres. Le contraste entre ces façades légitimes et les activités clandestines déstabilise l’opinion publique et complique le travail des enquêteurs.

En France, le phénomène a longtemps été sous-estimé par les autorités et l’opinion publique. Les bikers étaient souvent considérés sous l’angle folklorique d’amateurs turbulents mais inoffensifs de la moto et de la culture américaine. Cette perception a évolué avec la multiplication des incidents et leur prise en compte par des services étrangers, puis par Europol et Interpol. Pourtant, comparativement à d’autres pays européens, la France semble moins touchée par la criminalité liée aux gangs de bikers, ces derniers n’y jouant pas encore dans la « première division » du crime organisé.

La réalité criminelle varie considérablement selon les gangs et les régions. Si certains groupes sont effectivement impliqués dans des activités criminelles graves et structurées, d’autres maintiennent un équilibre plus ambigu, entre provocation et délinquance occasionnelle. Cette hétérogénéité rend particulièrement difficile l’élaboration de politiques publiques adaptées, oscillant entre tolérance mesurée et répression ciblée.

Les témoignages d’anciens membres (« repentis ») ont progressivement levé le voile sur les aspects les plus sombres de la vie au sein de ces gangs. Ces récits, souvent publiés sous forme de livres ou relayés dans des documentaires, contribuent à nuancer la mythologie du biker rebelle en révélant la violence, l’exploitation et la criminalité qui peuvent se cacher derrière les emblèmes rutilants et les motos customisées.

Conclusion

Les gangs de bikers représentent un phénomène social complexe dont l’évolution reflète les transformations de nos sociétés. Ni totalement criminels pour certains, ni simplement rebelles pour d’autres, ils occupent une zone grise qui défie les catégorisations simplistes. Leur capacité d’adaptation, tant aux pressions des autorités qu’aux évolutions sociales et technologiques, explique leur persistance depuis plus de sept décennies.

L’avenir de ces organisations semble s’orienter vers une professionnalisation accrue de leurs activités, légales comme illégales. La digitalisation croissante de l’économie offre de nouvelles opportunités que certains gangs ont déjà commencé à explorer. Parallèlement, l’intensification de la coopération internationale des forces de l’ordre pourrait contraindre ces groupes à repenser leurs modes opératoires traditionnels.

La fascination qu’exercent les gangs de bikers sur l’imaginaire collectif perdurera probablement, alimentée par de nouvelles productions culturelles et par le mystère qui continue d’entourer leurs activités internes. Cette aura contribue à leur rayonnement mais constitue également leur talon d’Achille, attirant une attention médiatique et policière susceptible de compromettre leurs opérations.

En définitive, les gangs de bikers incarnent une forme de résistance organisée aux pressions normatives de la société moderne. Qu’on les perçoive comme des criminels à combattre ou comme les derniers représentants d’un idéal de liberté, leur existence même questionne notre rapport à l’autorité, à la loyauté et aux frontières entre légalité et illégalité.